「高いから売れない」から「高いけど買う」への転換。

ホールフーズ・マーケットはオーガニック野菜を「素朴に」売るのではなく「自信満々で高そうに」売ることで、新しいビジネスモデルを確立しました。

では、AIの時代において、こうしたビジネスモデルの転換をどのように実現すればよいのでしょうか?

インハウスAIという「デジタルブレイン」を活用した市場分析と戦略立案の可能性を探ります。

ホールフーズ・マーケットとは

スーパーマーケットのなかでも

- やや高級品を扱う

- オーガニック食品や自然食品を多く扱う

そんなスーパーマーケットを「グルメスーパー」といいます。

(ただし自然食品を扱っていても、農業っぽい素朴さを売りにしているところは、「グルメスーパー」とは呼ばないようですが)

世界でもっとも有名なグルメスーパーの1つに

「ホールフーズ・マーケット」

があります。

アメリカを中心に、カナダやイギリスで店舗展開しています。

日本には進出するとかしないとか噂が絶えませんが、令和以降は「進出する」という話を聞かなくなりました。

ホールフーズ・マーケットはもともと独立系のスーパーでしたが、2017年にアマゾンの傘下に入りました。

ホールフーズ・マーケットの功績

ホールフーズマーケットは、オーガニック野菜のビジネスモデルを開拓した企業でもあります。

オーガニック野菜(有機農法の野菜)は、オーガニックでない野菜(慣行農法の野菜)よりコストが高くつきます。

なので、その分、高く売れなければなりません。

ところがホールフーズマーケットが登場する前は、オーガニックであるがゆえに高くついた生産コストを販売価格に転嫁することがなかなかできませんでした。

正確にいうと

- オーガニック野菜とそうでない野菜が同じ価格で並んでいれば、確かにオーガニック野菜が先に売れる。

- しかし、オーガニック野菜がそうでない野菜より高ければ、人々は安いほうを選ぶ…つまりオーガニックでない野菜が 先に売れる。

というジレンマに陥っていました。

この状況を劇的に変えたのがホールフーズマーケットでした。

ホールフーズマーケットが行ったことは以下の2つです。

- オーガニック野菜とそうでない野菜を並べるのをやめた

- オーガニック野菜に「エステ」を施し、「きれいな服」を着せた

オーガニック野菜とそうでない野菜を並べるのをやめた

ようするにオーガニックでない野菜(慣行農法の野菜)は仕入れないこととし、オーガニック野菜だけを置くことにしたということです。

これにより、普通のスーパーマーケットとは異なる客層が来るようになりますし、価格で比較されることがなくなります。

オーガニック野菜に「エステ」を施し「きれいな服」を着せた

それまで、オーガニック野菜は自然に近いことを強調するために「泥のついた状態」で売られていました。

売場は素朴であることを強調するために地味に設計されていました。

それが常識のようになっていたわけです。

しかしホールフーズマーケットはその常識と反対のことをしました。

- 「泥感」を排除した。

- 見た目がよくなるようにトリミングした。

- 高級品に見えるようにパッケージを工夫した。

すなわち、オーガニック野菜がカッコよくセンスよく派手に見えるための演出やデザインに力を入れました。

いわゆるビジュアルマーチャンダイジングです。

今でこそこうした演出やデザインはあたりまえのように行われていますが、ホールフーズマーケット登場以前の自然食品店はそうではなかったのです。

オーガニック野菜のビジネスモデルが成立

これによりオーガニック野菜は、

「そうでない野菜(慣行農法の野菜)とは違うもの、異なるカテゴリに属するもの」

として人々に認知されるようになり、端的にいえば

「高いのが当然」

「高いけど、買う」

という存在になりました。

この変化を

「単にデザインを改良した」

と捉えるのは中途半端な理解だと思います。

それまでは

「オーガニック野菜をおっかなびっくりおずおずと売る」

という店ばかりだった中で、発想を変え、

「オーガニック野菜を自信満々で高そうに売る」

という店を作ったところにホールフーズマーケットの功績があります。

「古いタイプの自然食品店」から「新しいタイプの自然食品店」へと、ビジネスモデル自体を変化させたと捉えるべきでしょう。

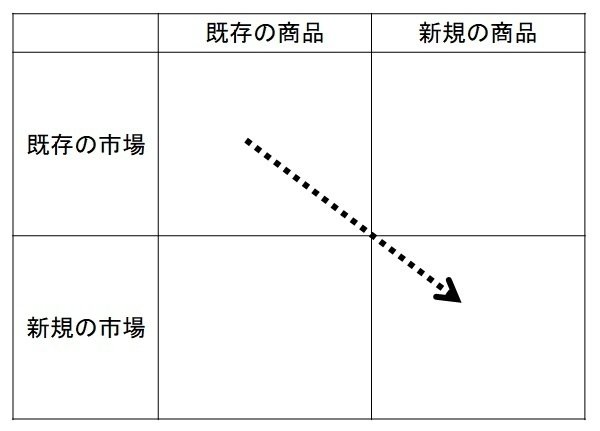

アンゾフのマトリクス

売上が伸び悩んでいると、気持ちが焦りますね。

いろいろと迷走することが多いものです。

そんなとき、落ち着いて今後の対策を考えるのに役に立つフレームワークの1つが「アンゾフのマトリクス」です。

売上の伸び悩みを打破するには、何かを変えなければなりません。

その「変え方」には、

- 既存の市場に新しい商品を投入する

- 既存の商品を新しい市場に投入する

- 新しい市場に新しい商品を投入する

という3つの選択肢があります。

これを図示したものを「アンゾフのマトリクス」と呼びます。

言われてみればさして目新しいこともない考え方ですが、伸び悩んでいるときには案外、気づかないものです。

さて、ホールフーズマーケットがしたことを「アンゾフのマトリクス」的に解釈すると、以下のようになります。

- 既存の市場(一般大衆市場)から新しい市場(プチお金持ち市場)に移動した。

- 既存の商品(素朴な野菜)を新しい商品(おしゃれな野菜)に変えた。

結果的に、新しい市場に新しい商品を投入することになりました。

ホールフーズ・マーケットの事例から学ぶAI活用戦略

ホールフーズ・マーケットの事例から、私たちは商品の見せ方や市場ポジショニングの重要性を学びました。

現代では、このような戦略立案や市場分析においてAIを効果的に活用することができます。

特に興味深いのは、インハウスAIを活用した市場分析の可能性です。

例えば、あなたの商品やサービスについて、「素朴に見せるべきか、高級感を演出すべきか」という判断において、AIは貴重なパートナーとなります。

インハウスAIはあなたのビジネスの特性を深く理解した上で、ホールフーズ・マーケットのような成功事例と照らし合わせながら、最適な市場ポジショニングを提案することができます。

具体的には、商品の見せ方に関して、以下のような対話が可能です:

「この商品の価格帯と想定顧客層を考えると、高級感のある演出が効果的です。ホールフーズ・マーケットの事例のように、見た目の洗練さを重視し、商品の本質的な価値を視覚的に表現することで、価格に見合う価値を顧客に伝えることができます」

アンゾフのマトリクスの活用においても、AIは強力な味方となります。

新市場や新商品の可能性を探る際、AIは膨大なデータを分析し、見過ごしていた機会を発見する手助けをしてくれます。

例えば、既存商品の新しい市場への展開を検討する際、AIは類似業界での成功事例を参考に、具体的な展開プランを提案することができます。

特に小規模ビジネスのオーナーの方々にとって心強いのは、AIが「デジタルブレイン」として24時間365日、市場動向や競合分析を行ってくれることです。

高額なマーケティング調査を依頼しなくても、インハウスAIと対話を重ねることで、市場の機会や脅威を継続的に把握することができます。

ビジネスモデルの転換を考える際も、AIは心強い相談相手となります。

たとえば「素朴な自然食品店から洗練されたオーガニックショップへ」といった転換を検討する場合、AIは具体的な実行プランを段階的に提示してくれます。

時には「それは時期尚早かもしれません」という慎重な助言をくれることもあります。

このように、ビジネスモデルの構築や転換において、AIは単なる分析ツールではなく、あなたのビジネスを深く理解したパートナーとして機能します。

もちろん、AIに何でもかんでも任せるのではなく、経営者としての直感や経験と、AIの分析力を組み合わせることが大切です。

AIコンサル工房では、このようなAIの活用方法を、文系の経営者の方々にも分かりやすくお伝えしています。

技術的な説明は最小限に抑え、実際のビジネスでどう活用できるのかを具体的に示すことで、AIを身近なビジネスパートナーとして活用していただけるようサポートしています。